Ola Källenius, Vorstandsvorsitzender von Mercedes und in Personalunion Präsident des Branchenverbands ACEA, lobbyiert in Brüssel für den Plug-in Hybrid: Die Europäische Union solle „den langfristigen Marktzugang für alle Technologien sicherstellen, die zur Dekarbonisierung beitragen“. Und dazu gehören nach seiner Ansicht auch „Fahrzeuge mit Range Extender“, wie Källenius in einem Gastbeitrag beim Economist schreibt. Jene Fahrzeuge, die einige Kilometer elektrisch fahren können, bevor der Verbrennungsmotor anspringt, galten einstmals als das Beste aus zwei Welten. Inzwischen aber sind Elektroautos so gut, dass es keine oder nur noch wenige Sachargumente gegen den rein elektrischen Antrieb gibt. Eigentlich sind Plug-in Hybride am Ende.

Dass überhaupt noch Plug-in Hybride (abgekürzt PHEV für Plug-in Hybrid Electric Vehicle) angeboten werden, hat zwei Ursachen: Zum einen möchte die Autoindustrie diese Fahrzeuge inklusive der Verbrennungsmotoren darin gewinnbringend verkaufen, bevor sie endgültig durchs Elektroauto abgelöst werden. Zum anderen setzen sowohl Deutschland als auch die Europäische Union staatliche Fehlanreize, die sich teilweise widersprechen und zu einem unwürdigen Chaos führen.

Keine Strafzölle auf PHEVs aus China

So stellt Schmidt Automotive Research fest, dass der ohnehin geringe Anteil von chinesischen Elektroautos in Europa stagniert, während es einen deutlichen Zuwachs bei PHEVs gibt. Der BYD Seal U etwa verkauft sich gut. Ausgerechnet BYD: Der Hersteller, der wie kein anderer die Produktion von Batteriezellen und Elektroautos direkt verbindet, baut das Portfolio mit Plug-in Hybriden aus. Das ist paradox.

„Der Grund dafür sind die Strafzölle auf Elektroautos aus China“, erklärt Analyst Matthias Schmidt. Von denen sind PHEVs nämlich nicht betroffen. BYD und andere Marken aus China umgehen also die Strafzölle. Es ist absurd, dass die Europäische Union diese Lücke nicht erkannt und geschlossen hat.

Verschärfter Utility Factor entwertet Plug-in Hybride

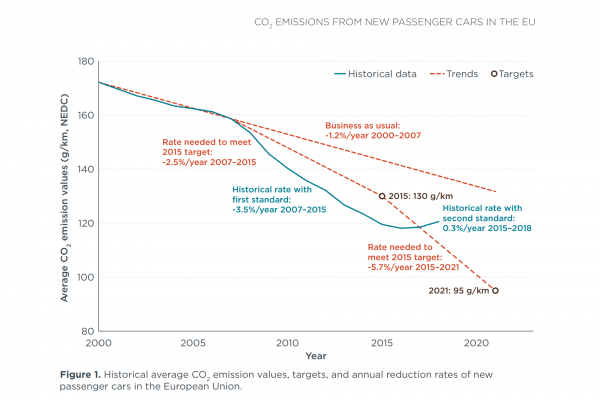

Vielleicht haben die Brüsseler Politiker auf eine andere Regelung vertraut, die Plug-in Hybride aus der Sicht der Autoindustrie unattraktiver macht: Die Verschärfung des Utility Factors (UF) für die Berechnung der CO2-Flottenemissionen.

Vereinfacht gesagt wird die Bemessungsgrundlage für die CO2-Emissionen eines PHEVs so verändert, dass entweder die elektrische Reichweite stark erhöht werden muss oder der typspezifische CO2-Wert erheblich steigt.

Um auf den gleichen CO2-Wert wie bisher zu kommen, müssen ab 2026 neu zugelassene Plug-in Hybride etwa die zweieinhalb bis dreifache elektrische Reichweite haben. Die Kombination aus zwei Antrieben wird so für die Autoindustrie zunehmend unwirtschaftlich. Währenddessen sinken die Batteriepreise kontinuierlich ab. PHEVs ergeben keinen ökonomischen Sinn mehr.

Dienstwagensteuer in Deutschland

Ein wesentlicher Treiber für den Kauf von Elektroautos und Plug-in Hybriden in Deutschland ist die Dienstwagensteuer: Je nach Jahr werden zwei Drittel bis drei Viertel der Neuwagen gewerblich zugelassen. Wer so ein Firmenfahrzeug privat nutzen will, muss das als geldwerten Vorteil versteuern.

Hierfür gibt es eine Pauschale, die ein Prozent des Bruttolistenpreises pro Monat beträgt. Für Plug-in Hybride ist es lediglich die Hälfte. Das spart viel Geld. Es steht dem Fahrer frei, elektrisch zu fahren oder mit dem Verbrennungsmotor. Ob das Ladekabel im Kofferraum verrottet oder fleißig eingesteckt wird, ist jedem selbst überlassen. Überlegungen, das zu ändern, sind wegen der Angst vor dem bürokratischen Kontrollaufwand verworfen worden.

Inkonsistente Viertelprozent-Schwelle

Für Elektroautos muss nur ein Viertel des Bruttolistenpreises pro Monat versteuert werden – wenn es einen bestimmten Grenzbetrag nicht überschreitet. Der lag zur Einführung dieses Nachlasses bei 40.000 Euro, wurde während der Covid-Pandemie auf 60.000 Euro und unter der Ampel-Regierung auf 70.000 Euro angehoben. Seit 1. Juli liegt die Schwelle bei 100.000 Euro. Über diesen Werten waren und sind Elektroautos Plug-in Hybriden gleichgestellt; die zu versteuernde Monatspauschale liegt bei einem halben Prozent des Bruttolistenpreises.

Das Problem an diesen Schwellenwerten ist, dass sie ausschließlich politisch definiert sind. Ein plakatives Beispiel ist der massive BMW XM. Das über fünf Meter lange SUV kombiniert großvolumige Verbrennungsmotoren mit der Möglichkeit, nach WLTP-Norm 76 bis 93 Kilometer elektrisch zu fahren. Dieses Auto wird nicht anders versteuert als ein elektrischer BMW, der über 100.000 Euro kostet. Warum ist das so? Ist der XM im Vergleich zu einem iX besonders umweltfreundlich?

Mehr Elektroautos, aber nicht mehr Plug-in Hybride

Die Marktentwicklung in Europa ist unabhängig von Einzelstimmen aus Politik und Industrie trotzdem eindeutig: 2020 hat der Anteil der Elektroautos im Vergleichszeitraum Januar bis Mai nach Daten von Schmidt Automotive Research bei 4,7 Prozent gelegen. Bei Plug-in Hybriden waren es 3,7 Prozent.

Seit 2021 dümpeln die PHEVS bei rund neun Prozent, während Elektroautos von 7,6 Prozent (2021) über 12,3 Prozent (2022) auf derzeit 18,5 Prozent angewachsen sind. Die Gesamtjahresprognose von Schmidt Automotive Research für Elektroautos liegt bei 21,6 Prozent. Es geht aufwärts.

Gequälte Motoren, müde Beschleunigung

Zu den guten Nachrichten gehört, dass Plug-in Hybridautos tatsächlich nie so gut waren wie heute. Die technisch baugleichen Kombis Volkswagen Passat und Skoda Superb etwa fahren im Sommer locker 100 Kilometer elektrisch. Trotzdem sind gerade sie der Beweis, dass konkurrierende Elektroautos wie der Volkswagen ID.7 Tourer einfach überlegen sind.

So ist offensichtlich, dass die PHEVs im verbrennungsmotorischen Modus im Vergleich zu Elektroautos laut und leistungsschwach sind. Das Hochdrehen klingt gequält, und was an Schub kommt, mag im Vergleich zu einem handgeschalteten Diesel der Nullerjahre zügig sein, fällt aber gegenüber Elektroautos ab. Komfort und Leistung sind mangelhaft.

Die Redaktion ist sich intern mittlerweile einig, dass moderne Elektroautos in jeder Hinsicht besser sind als alles, was einen Verbrennungsmotor hat – und dazu gehören eben auch die Plug-in Hybride.

Ablenkungsmanöver aus Eigeninteresse

Mercedes beweist, was Elektroautos können: Ein CLA hat fast 800 Kilometer Normreichweite. Die anschließende Ladepause für 70 Prozent dieses Werts beträgt 20 Minuten. Ja, in der Realität ist es weniger, aber wenn von 800 Kilometern bei schlechtem Wetter nur noch 500 Kilometer übrigbleiben, ändert sich am Ergebnis wenig.

Dass Ola Källenius lautstark für Alternativen zum Elektroauto eintritt, ist wahrscheinlich ein Ablenkungsmanöver. Mercedes hat bei der Modellpolitik mehrfach strategische Fehlentscheidungen getroffen: Die beliebte E-Klasse ist nicht als Elektroauto, sondern nur als PHEV erhältlich. Den EQE wiederum gibt es nicht als Kombi, und das Design hat weder in China noch in Europa funktioniert.

Die Konsequenz: Der EQE bekommt keine Modellpflege (Jargon: „Mopf“) mit einem 800- statt 400 Voltsystem. Vielmehr wird er Ende 2026 ersatzlos auslaufen. Die neue E-Klasse W215 wird auf 2027 vorgezogen und endlich mit traditioneller Formensprache elektrisch fahren.

Den Zeitraum, bis der CLA, der auf der IAA kommende elektrische GLC, die neue E-Klasse und andere Elektroautos kommen, muss Mercedes überbrücken. Nur so sind die Äußerungen von Källenius nachvollziehbar. Sie sind Propaganda bis zu dem Tag, an dem das Portfolio umgestellt ist – und das ist repräsentativ für den Großteil der Autoindustrie.

Erschienen bei heise Autos.