In der Bibel ist Tohuwabohu der chaotische Urzustand der Welt. Gott hat das Chaos mit der Schöpfung geordnet. Betrachten wir die deutsche und europäische Debatte zu den CO2-Flottengrenzwerten, ist dieser Prozess nicht abgeschlossen. Im Gegenteil: Eine Vielzahl politischer Positionen bildet eine Kakophonie. Wo aber steht die Autoindustrie wirklich bei der Reduktion der CO2-Emissionen? Und welche Veränderungen in der Gesetzgebung werden diskutiert?

Ausgangspunkte ist der CO2-Flottenmechanismus: Die Europäische Union hat mit der (übrigens konservativen) Mehrheit in Parlament und Rat beschlossen, dass der Durchschnitt der tatsächlich in einem Kalenderjahr im Europäischen Wirtschaftsraum neu zugelassenen Pkw die Berechnungsgrundlage ist. Wie hoch der CO2-Wert des eigenen Autos in Gramm pro Kilometer (g/km) ist, können Halter unter Position V.7 im Fahrzeugschein sehen. Elektroautos stoßen auf dem Prüfstand null Gramm aus und sind bilanziell attraktiv.

Bisher kein Cent Strafzahlung

In der ersten Abrechnungsperiode von 2021 bis 2024 durfte der Durchschnitt eines Herstellers nicht über 95 g/km liegen. Dieser Wert ist nach dem abgeschafften Neuen Europäischen Fahrzyklus (NEFZ) angegeben; in der heutigen Worldwide harmonized Light vehicle Test Procedure (WLTP) sind die umgerechneten Zahlen deutlich höher.

Bei der Überschreitung des Limits müssen pro Gramm und Fahrzeug 95 Euro nach Brüssel überwiesen werden. Hier können bei einem Konzern wie Volkswagen leicht mehrere 100 Millionen Euro zusammenkommen. Bisher musste allerdings niemand auch nur einen Cent zahlen.

Teil des CO2-Flottenmechanismus ist das Pooling: Hersteller dürfen sich in der Bilanzierung beliebig zusammentun. Wenn zwischen den Unternehmen Geld fließt, befürwortet die EU das, weil Vorreiter wirtschaftlich belohnt und Nachzügler bestraft werden.

Flexibilisierung für die Jahre 2025 bis 2027

In der aktuellen Abrechnungsperiode von 2025 bis 2029 ist der Grenzwert gegenüber dem vorhergehenden Zeitraum um 15 Prozent gesunken. Eigentlich muss das Limit in jedem Jahr eingehalten werden. Als Entgegenkommen an die Interessen der Autoindustrie ist aber nach dem Vorbild von Großbritannien die so genannte Flexibilisierung (häufig auch Englisch gebräuchlich: Averaging) eingeführt worden: Es genügt, wenn ein Hersteller in seinem Pool im Mittel der Jahre 2025 bis 2027 den Grenzwert erreicht. Das kann zum Ablauf der Abrechnungsperiode zu Abverkaufsaktionen mit hohen Nachlässen für Elektroautos führen.

Zusätzlich gibt es einen Gewichtsfaktor: Die Produzenten einer schwereren Fahrzeugflotte müssen niedrigere Grenzwerte einhalten als die von leichteren Pkw. Die Spanne reicht von 90 g CO2/km (Volvo) bis 99 g CO2/km (Suzuki).

Zurzeit sieben Gramm Überschreitung

Nach einer neuen Analyse des International Council on Clean Transportation (ICCT), welche die ersten drei Quartale des Jahres 2025 untersucht, liegt der mittlere Soll-Grenzwert nach WLTP bei 92 g CO2/km. Der Ist-Wert der Autoindustrie beträgt 99 g CO2/km, also sieben Gramm mehr als erlaubt. Formal wären bald Strafzahlungen fällig – wegen des Averagings passiert das nicht, und es bleibt so, falls es gelingt, das Limit im Mittel der Jahre 2025 bis 2027 einzuhalten.

Wie die Hersteller die CO2-Flottengrenzwerte einhalten, steht ihnen frei. Toyota zum Beispiel schafft es, die Vorgaben fast ohne Elektroautos zu erreichen: Der Kraftstoffverbrauch und in der Folge die CO2-Emissionen gehen wegen der Hybridantriebe zurück.

Trotzdem sind Elektroautos die kostengünstigste Methode, die CO2-Werte radikal zu senken, weil sie mit null Gramm in die Bilanz eingehen. Auf diese Weise können auch Pkw mit Verbrennungsmotor und hohem Spritverbrauch mittelfristig noch verkauft werden. Zusätzlich haben Plug-in Hybridautos im Regelfall mit unter 50 g CO2/km niedrige Werte.

Nissan mit BYD sowie BMW unter Grenzwert

Zu den Ergebnissen nach einem dreiviertel Jahr 2025: Lediglich die Pools von BYD und Nissan sowie der von BMW und Mini halten den gewichtsbezogenen Grenzwert für 2025 bis 207 ein. Der Zusammenschluss von Mercedes mit den Geely-Marken Volvo, Polestar und Smart ist mit zwei Gramm Abweichung nach oben nahe an einer Punktlandung.

Die durchschnittliche Verfehlung liegt wie eingangs erwähnt bei sieben g CO2/km. Noch unter diesem Wert sind Kia und Hyundai, die ohne Pool einzeln antreten und mit einer konsequenten Elektroauto-Strategie auf dem besten Weg sind. Dazu kommt der Tesla-Pool mit dem Multimarkenkonzern Stellantis sowie Renault mit Dacia.

Gute Verkaufszahlen des Volkswagen-Konzerns auch bei TSI und TDI

Angesichts der guten Verkaufszahlen bei den Elektroautos ist es verwunderlich, dass der Volkswagen-Konzern die gewichtsbasierte Vorgabe von 92 g CO2/km mit tatsächlichen 104 g CO2/km um satte zwölf Gramm verfehlt.

Der Grund ist simpel: Zwar dominiert der VW-Konzern die Hitlisten der Elektroautos. Aber wenn sich die Fahrzeuge mit Verbrennungsmotor noch besser verkaufen, ist die Bilanz halt so, wie sie ist. Besonders Audi (real 113 statt Grenzwert 89 g CO2/km) und Seat (123 statt 97 g CO2/km) fallen auf, wobei Cupra (81 statt 96 g CO2/km) nicht zu Seat zählt.

Die Offensive der Kleinwagen vom Volkswagen ID. Cross über den Cupra Raval bis zum Skoda Epic ist also dringend notwendig, um bei der Verbreitung von Elektroautos voranzukommen.

Die deutsche Debatte

Kommen wir nach dieser Übersicht der Ist-Situation bei den CO2-Emissionen zur politischen Debatte. In Deutschland kreist die Diskussion um die Begriffe Verbrenner-Aus und Technologieoffenheit. Es ist wichtig zu verstehen, dass es ein formales gesetzliches Aus für den Verbrennungsmotor nicht gibt. Stattdessen schreibt die EU vor, dass Neuwagen auf dem Prüfstand ab 2035 keine direkten CO2-Emissionen haben dürfen, was wiederum ein faktisches Verbot ist. Innerhalb dieser Vorschrift ist es den Herstellern überlassen, wie sie es zum Ziel schaffen. Auf dem Papier ist das technologieoffen, in der Realität gibt es keine massentaugliche und kostengünstige Alternative zum Elektroauto.

Die Vielstimmigkeit in Deutschland und Europa ist nicht nur das Resultat eigener politischer Überzeugungen. Vielmehr sind die Interessen unterschiedlich – und das führt zu den teilweise konträren Positionen.

Im September 30 Prozent mit Ladestecker

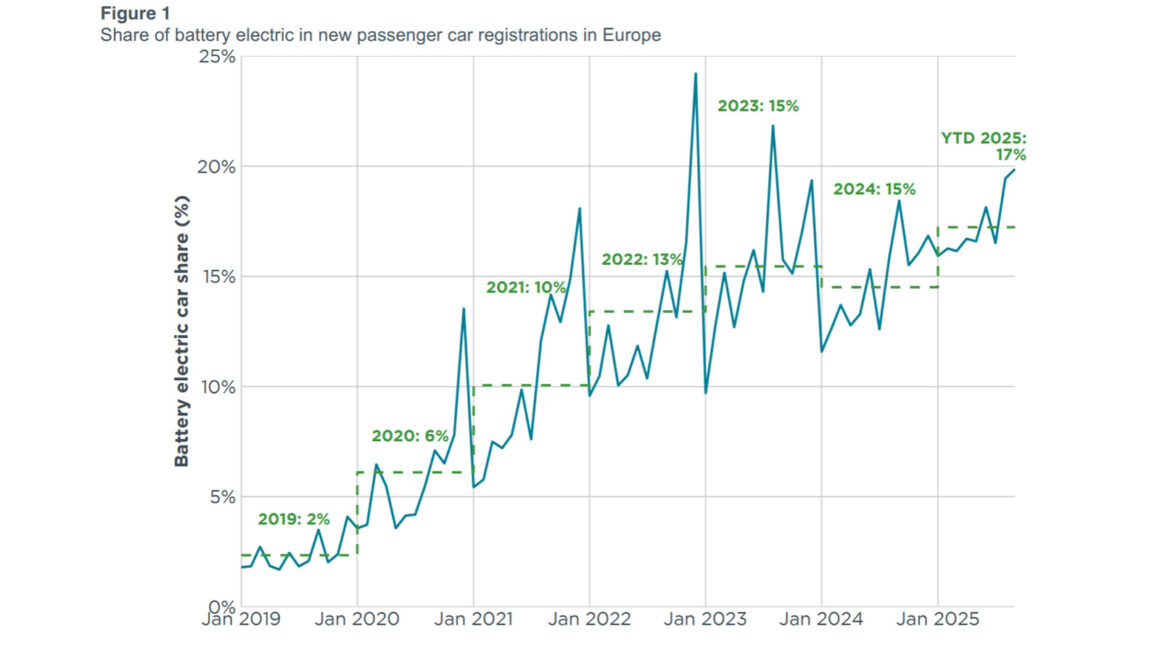

So entfallen seit Jahresbeginn 17 Prozent der Neuzulassungen auf Elektroautos und weitere neun Prozent auf Plug-in Hybride. Macht zusammen 26 Prozent der Pkw, hinter denen Firmen mit ihren Arbeitern und Familien stehen. Die Tendenz ist im Verlauf ansteigend; im September waren bereits 20 Prozent der Neuwagen Elektroautos und zehn weitere Prozent Plug-in Hybride. Macht zusammen 30 Prozent mit Ladestecker.

Einige Zulieferbetriebe haben sich längst auf Komponenten für elektrische Antriebsstränge spezialisiert, während andere abhängig sind von der Weiterproduktion von Verbrennungsmotoren. Das ist das Dilemma. Und das ist auch die Ursache für das Unvermögen der Berliner Regierungskoalition, sich auf eine klare Position für die Verhandlungen in Brüssel zu einigen. Dass nach außen polemisiert wird, ist Teil des politischen Geschäfts an sich, bleibt aber langweilig und wenig konstruktiv.

Uneinige EU-Staaten

Die Nationalstaaten wiederum haben auch keine einheitliche Position. Während der Ministerpräsident von Niedersachsen, Olaf Lies, als Repräsentant Deutschlands neuerdings und mutmaßlich gegen seine persönliche Meinung für den Bau von Plug-in Hybriden und Range Extendern über 2035 hinaus lobbyiert, sind Frankreich und Spanien strikt dagegen.

Frankreich, weil die dort produzierten Autos im Durchschnitt kleiner sind und in der Folge Subventionen für preisgünstige Elektroautos gefordert werden – gerne im Gewand des sozialen Ausgleichs (Social Leasing). Und Spanien, weil dort die Produktion von Elektroautos immer besser läuft; so werden die elektrischen Kleinwagen des Volkswagen-Konzerns ab 2026 auf der iberischen Halbinsel gefertigt. Fachkreise aus Brüssel berichten unterdessen, dass zum Beispiel BMW für eine Weiterproduktion von Verbrennungsmotoren über 2035 hinaus plädiert – und vom Klimaschutz ist kaum noch die Rede. War da was?

Risiko der Abhängigkeit von China

Kommen wir vom Grundsätzlichen zum konkreten Detail: Der Mechanismus der CO2-Flottengrenzwerte sieht für Mitte 2026 ohnehin eine Überprüfung vor. Einen Entwurf für diesen Review will die EU-Kommission vorziehen und spätestens Mitte Dezember vorlegen. Das würde die Diskussionsphase von ursprünglich sechs Monaten auf zwei Wochen verkürzen. So könnte etwa die Verschärfung der Bewertung von Plug-in Hybriden über den so genannten Nutzungsfaktor aufgeweicht werden.

Gesetze sind von Menschen gemacht und können von Menschen rückgängig gemacht werden. Anpassungen sind möglich. So viel wird in Hintergrundgesprächen mit Ansprechpartner bei der EU aber auch klar: Von einer Abschaffung des CO2-Flottenmechanismus ist nirgends die Rede.

Die allgemeine Verwirrung ist fraglos das Zeichen des Umbruchs, in dem sich die Autoindustrie befindet. Gleichzeitig kann das Für und Wider zum Elektroauto nur mühsam den Umstand verdecken, dass es in Europa generell große Überkapazitäten gibt, die zum Arbeitsplatzabbau führen. Auch strategisch ist die Gemeinschaft nicht ideal aufgestellt: Zwar ist das Elektroauto mit zweistelligen Zuwachsraten klar auf dem Vormarsch, und immer mehr Unternehmen verdienen damit ihr Geld. Die Abhängigkeit von China bei den Lieferketten aber ist gefährlich.

Erschienen bei heise Autos.